Es gehört zu den zahlreichen Ironien des vorliegenden Buches, einer überarbeiteten politikwissenschaftlichen Habilitationsschrift (Darmstadt), dass es bei Suhrkamp erschien, dementiert es doch mit kaltem Spott den ganzen linken und linksliberalen Mainstream, der mit der Suhrkamp-Theoriereihe – in der Selks Buch 2023 erschien – und Habermas in die alte und mittlere Bundesrepublik gelangte und zur Standardlektüre aller Intellektuellen wurde. Selk räumt aber noch weit mehr ab, wie der Titel „Demokratiedämmerung“ im Anklang an die „Götterdämmerung“ und der Untertitel im Anklang an Kant und Ingeborg Maus, aber auch an den geläufigen Konnex von Kritik und Krise (Schmitt, Koselleck) schon andeutet. Selk schlachtet nicht weniger als das Gründungsprojekt der bundesdeutschen Politikwissenschaft ab: die „Demokratiewissenschaft“ als „Legitimationswissenschaft“ und Versprechen politischer Bildung und „Demokratisierung“, darüber hinaus die real existierenden Demokratien, die als solche nicht mehr unter der Idee der Demokratie und grundbegrifflichen Orientierung an normativen Leitbegriffen wie „Gleichheit“ beschreibbar seien.

Lesenotiz

Wie die Klassengesellschaft denken? Lesenotiz zu Jacques Bidets Buch „Foucault mit Marx“

In den aktuellen Debatten der gesellschaftlichen Linken sind Foucault und Marx die beiden wichtigsten theoretischen Bezugspunkte. Während Ersterer als Ideengeber für eine tendenziell identitätspolitische Linke gilt, die den intersektionalen Kampf gegen die Vielfalt der Unterdrückungsstrukturen betont, ist Marx der Bezugspunkt für eine tendenziell sozialkritische Linke, die den Klassenkampf gegen die kapitalistische Produktionsweise in den Vordergrund stellt. Nicht selten stehen sich diese beiden Lager unversöhnlich gegenüber, wenn es um Kernfragen der Gesellschaftsanalyse und politischen Strategie geht. „Marx oder Foucault?“, lautet die (implizite) Frage. So weit, so bekannt. So weit, so aktuell.

Staat als „archimedischer Punkt“

Lesenotiz zu Hermann Heller: Kleine politische Schriften hg. v. Hubertus Buchstein und Dirk Jörke, Hamburg: Europäische Verlagsanstalt 2023.

Die gegenwärtige politische Lage gleicht nicht jener von Weimar. Zu viel ist ökonomisch, sozial, technisch und politisch heute anders. Dennoch gibt es gute Gründe, sich in der gegenwärtigen veritablen Krise der Demokratie den einstigen Kämpfern für die Weimarer Demokratie mit einem Abstand von nahezu 100 Jahren zuzuwenden – und zwar gerade solchen politischen Denkern, die sich wie Hermann Heller ins politische Schlachtgetümmel gestürzt haben, statt in geschützten, aber sehr moralisierten Räumen von Akademia zu verweilen. (mehr …)

Der Geschmack der Richter. Lesenotiz zu Sabine Müller-Malls „Verfassende Urteile“

1964 führte der Europäische Gerichtshof in seiner Entscheidung „Costa/E.N.E.L.“ den Anwendungsvorrang des europäischen Gemeinschaftsrechts ein – ein Prinzip, welches nicht im damaligen EWG-Vertrag auftauchte, sondern vom Gericht aus dem Sinn und Zweck der Gemeinschaftsordnung abgeleitet wurde. Das Problem, wie es sich innerjuristisch rechtfertigen lässt, wenn Gerichte demokratisch gesetztes Recht nicht nur anwenden, sondern dessen Geltungsumfang durch ihre Urteile auch ausweiten, beschäftigt die deutschsprachige Rechtstheorie wohl schon mindestens seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Dass dieser Frage auch eine demokratietheoretische Dimension immanent ist, tritt spätestens mit der wachsenden Bedeutung derart „expansiver“ Urteile für den selbstständigen Ausbau inter- und transnationaler Organisationen offen zutage: Woher bezieht ein Gericht schließlich die demokratische Legitimation, die verfassungsrechtlichen Grenzen der Politik nicht nur zu überprüfen, sondern selbst neu zu fassen? Sabine Müller-Mall begegnet dieser Fragestellung nun in „Verfassende Urteile“ mit einer prozessorientierten Perspektive: Nicht die Legitimation der Institution des Gerichtes ist ihr Ansatzpunkt, sondern der Prozess des Urteilens, welcher als solcher stets expansiv ist (S. 11). In der Konsequenz verbergen sich damit tatsächlich zwei, gelungen ineinander geschobene Werke in diesem Buch: eine Verfassungstheorie der Konstitutionalisierung und eine Rechtstheorie des Urteils.

Wiedergelesen anlässlich des Todes von Hanna F. Pitkin: The Concept of Representation

Am 6. Mai 2023 ist Hanna Fenichel Pitkin, Autorin des politikwissenschaftlichen Klassikers The Concept of Representation (1967), im Alter von 91 Jahren verstorben. Das Buch gilt bis heute als das „Schlüsselwerk“ zum Repräsentationsbegriff (Buchstein 2007), bei der Beschäftigung mit Fragen der Repräsentation führt daran kein Weg vorbei. Jenseits der anerkannten Bedeutung von The Concept of Representation aber endet der Konsens. Dies ist sowohl eine Folge der dort bereits angelegten Ambiguität als auch eine Konsequenz vereindeutigender Lesarten. Anlässlich des Todes von Hanna Pitkin wirft dieser Beitrag einen Blick zurück auf das Buch und seine Rezeptionsgeschichte. Ich möchte zeigen, dass es sich lohnt, die Ambiguität von The Concept of Representation in neuen Lektüren zu erhalten, damit es weiterhin Quelle der Inspiration für die politikwissenschaftliche Repräsentationstheorie sein kann. (mehr …)

Philosophie für das Silicon Valley: Longtermism

Wenn es in der Philosophie so etwas wie populäre Trends gibt, dann gehört der Longtermism gegenwärtig sicher zu den einflussreichsten. Longtermism beschäftigt die Frage nach der moralischen Verantwortung auf lange Sicht. Es ist ein Trend der weniger in Academia als in Podcasts, populären Büchern und privaten Stiftungen stattfindet. Im Silicon Valley erfreut er sich großer Popularität. Zuletzt ist ihm größere Aufmerksamkeit zugekommen, weil einer seiner prominentesten Förderer, der inzwischen bankrotte Krypto-Unternehmer Sam Bankman-Fried, sich als Betrüger herausgestellt hat. Einer der wichtigsten theoretischen Vertreter des Longtermism ist der Shooting Star William MacAskill, junger Assistenzprofessor für Philosophie in Oxford, zeitweise jüngster Philosophieprofessor weltweit. In seinem neuen Buch „What We Owe the Future“ möchte er die zentralen Thesen des Longtermism einer breiteren Öffentlichkeit präsentieren. Elon Musk sieht das Buch nah an seiner eigenen Philosophie. Bill Gates nennt MacAskill einen „Data nerd after my own heart”.

Zu Omri Boehms „Radikaler Universalismus. Jenseits von Identität“

In der auch hierzulande zusehends hitzigen Debatte um Identitätspolitik unternimmt der Philosoph Omri Boehm den wichtigen Versuch, einerseits den Universalismus gegen den Verdacht zu verteidigen, lediglich eine Herrschaftsideologie des schon sprichwörtlichen alten, weißen Mannes zu sein, andererseits dem emanzipatorischen Gehalt der Identitätspolitik gerecht zu werden.

Boehms lesenswertes ideengeschichtlich fundiertes Plädoyer beinhaltet im Wesentlichen drei Argumentationslinien, denen im Folgenden auf den Zahn gefühlt wird.

Natan Sznaiders Fluchtpunkte der Erinnerung und eine Ethik des Gedenkens

Die gegenwärtigen Erinnerungsdebatten sind oft zersplittert und unübersichtlich. Ausstellungen, Namensgebungen, Statuen – Diskussionen über Themen der Erinnerung gehen oft über Wochen und Monate durch die Medien. Durch eine multidimensionale Ethik des Gedenkens könnten diese Debatten in eine bessere Ordnung gebracht werden. Zu diesem Resümee kann man kommen nach der Vorstellung von Natan Sznaiders sehr lesenswertem Buch „Fluchtpunkte der Erinnerung“ im Literaturhaus in Stuttgart am 22. Juli 2022. Es war eine bemerkenswerte Veranstaltung, moderiert von Matthias Bornuth, als Teil der Serie Schreiben in Entzauberten Zeiten, die seit Herbst 2020 läuft. (mehr …)

Zur Metakritik des kritischen Menschenrechtsdiskurses – Lesenotiz zu Janne Mendes „Der Universalismus der Menschenrechte“

Dem Projekt der Verwirklichung der Menschenrechte werden von verschiedenen Seiten Unzulänglichkeiten vorgeworfen, an die sich verschiedene Fragen knüpfen lassen: Ist die globale Durchsetzung der Menschenrechte ein Projekt westlicher Staaten und Gesellschaften, die damit ein weiteres Mal dem globalen Süden ihre kulturellen Praxen zu oktroyieren versuchen? Gibt es eine linke und eine rechte Kritik am Menschenrechtsdiskurs, die gemeinsame Schnittmengen aufweisen, ohne doch deswegen identisch zu sein? Und schließlich: Wie könnte eine berechtigte, emanzipatorische Kritik am Menschenrechtsdiskurs von ihrem Gegenteil unterschieden werden? (mehr …)

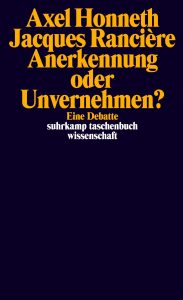

Leerstellen politischer Theorie. Lesenotiz zu Axel Honneths und Jacques Rancières „Unvernehmen oder Anerkennung“

Grundlage des vorliegenden Bands ist ein Gespräch zwischen Jacques Rancière und Axel Honneth, das im Juni 2009 am Institut für Sozialforschung in Frankfurt am Main stattfand. Nach einer wechselseitigen kritischen Würdigung trafen sie in einem durch Christoph Menke moderierten Gespräch aufeinander. Dieser Kern des Bandes ist durch eine kenntnisreiche Einführung von Jean-Philippe Deranty und Katia Genel sowie die Aufsätze „Die Methode der Gleichheit“ (Rancière) und „Zwei Deutungen sozialer Missachtung“ (Honneth) eingeklammert. Die Debatte zwischen Honneth und Rancière kreist dabei grundsätzlich um Fragen hinsichtlich des Subjekts, der Identität und der Gleichheit. Hieran zeigen sich Leerstellen unterschiedlicher Art, die für die (deutsche) Politiktheorie allgemein von Interesse sein könnten, da sie Defizite hinsichtlich der Theoretisierung von Struktur, Materialität und (pluraler) Moderne(n) markieren.

Die Einführung von Deranty und Genel verortet beide Denker im erweiterten Kontext ‚kritischer Theorie‘, womit Theorieströmungen gefasst werden, die sich kritisch auf Marx beziehen und insbesondere im Kontext von Frankfurter Schule und französischer Nachkriegsphilosophie auftraten. Deranty und Genel verorten die Debatte im Gesamtwerk der Autoren und legen die grundsätzlichen Motive des Austauschs dar. Während beide theoretische Werkzeuge entwickeln, die mit dem Verständnis und der Veränderung der gegenwärtigen Verhältnisse befasst sind, divergieren sie mit Blick auf die theoretischen Bezüge und Antworten. Entsprechend sehen Deranty und Genel den Kern der Auseinandersetzung in der Frage, „ob die Paradigmen, die sie anführen, um die Gesellschaft zu kritisieren und ihre Weiterentwicklung sowie die Transformationen zu ergründen, die sie gerechter bzw. freier machen sollen – das Paradigma der Anerkennung und das des Unvernehmens –, miteinander konkurrieren, sich wechselseitig ausschließen oder vereinbar sind“ (7). (mehr …)

Neueste Kommentare