Das interdisziplinäre Literatur- und Kulturmagazin [kon]-paper such für seine 11. Ausgabe Beiträge zum Thema ›Hybrid‹. Die Redaktion freut sich dabei ausdrücklich auch über Beiträge aus der Politischen Theorie und Philosophie. Abstracts für Essay- und Feuilletonbeiträge im Umfang von ca. 300 Wörtern können bis zum 13.04.2024 eingereicht werden. Alle weiteren Infos findet ihr im ausführlichen Call.

Ästhetik

Der Geschmack der Richter. Lesenotiz zu Sabine Müller-Malls „Verfassende Urteile“

1964 führte der Europäische Gerichtshof in seiner Entscheidung „Costa/E.N.E.L.“ den Anwendungsvorrang des europäischen Gemeinschaftsrechts ein – ein Prinzip, welches nicht im damaligen EWG-Vertrag auftauchte, sondern vom Gericht aus dem Sinn und Zweck der Gemeinschaftsordnung abgeleitet wurde. Das Problem, wie es sich innerjuristisch rechtfertigen lässt, wenn Gerichte demokratisch gesetztes Recht nicht nur anwenden, sondern dessen Geltungsumfang durch ihre Urteile auch ausweiten, beschäftigt die deutschsprachige Rechtstheorie wohl schon mindestens seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Dass dieser Frage auch eine demokratietheoretische Dimension immanent ist, tritt spätestens mit der wachsenden Bedeutung derart „expansiver“ Urteile für den selbstständigen Ausbau inter- und transnationaler Organisationen offen zutage: Woher bezieht ein Gericht schließlich die demokratische Legitimation, die verfassungsrechtlichen Grenzen der Politik nicht nur zu überprüfen, sondern selbst neu zu fassen? Sabine Müller-Mall begegnet dieser Fragestellung nun in „Verfassende Urteile“ mit einer prozessorientierten Perspektive: Nicht die Legitimation der Institution des Gerichtes ist ihr Ansatzpunkt, sondern der Prozess des Urteilens, welcher als solcher stets expansiv ist (S. 11). In der Konsequenz verbergen sich damit tatsächlich zwei, gelungen ineinander geschobene Werke in diesem Buch: eine Verfassungstheorie der Konstitutionalisierung und eine Rechtstheorie des Urteils.

Konferenz: Ästhethik demokratischer Lebensformen (21.-23.09., Frankfurt am Main)

Vom 21. bis 23. September 2023 veranstaltet die Initiative „Die Ästhetik demokratischer Lebensformen“ in Kooperation mit dem Institut für Sozialforschung und der Forschungsintiative ConTrust eine gleichnamige internationale Graduiertenkonferenz an der Goethe-Universität Frankfurt. Sie will versuchen, Ästhetik weder als eine zur Politik disparate, demokratiefeindliche Sphäre zu begreifen, noch als eine strukturanaloge Kontrastfolie für demokratische Politik zu verstehen. Ausgewiesen werden soll vielmehr, inwieweit ästhetische Phänomene Aufschluss über die demokratischen Lebensformen liefern können. Die Keynote hält Martin Jay, das gesamte Programm gibt es hier.

Zur sozio-politischen Bedeutung der „(Un)Sichtbarkeit“ (Tagungsbericht)

Verschiedene Politische Theorien referieren ein Vokabular, das auf das menschliche Sehvermögen, Visualität, Sichtbarkeit oder die räumliche Erscheinung setzt. Bei Hannah Arendt sind Politik und das öffentliche Miteinander als „Raum des Erscheinens“ gefasst. Claude Lefort spricht von der „doppelten Bewegung des Erscheinens und Verbergens“, in der sich soziale Verhältnisse instituieren. Und auch Jacques Rancière umschreibt die Institution gesellschaftlicher Ordnung in Bezug darauf, wie sich die „Verteilung der einzelnen Teile im Augenschein der sichtbaren Welt bestimmt.“ Diese Sprechweisen setzen alle voraus, dass Visualität als sozio-politische Kategorie von höchster Relevanz ist.

Doch weshalb überhaupt kommt der „Sichtbarkeit“ bzw. „Unsichtbarkeit“ innerhalb sozio-politischer Fragestellung ein derartiges Gewicht zu? Und was bedeutet es in Folge für eine kritische politische Philosophie, über Fragen der sozialen Gerechtigkeit und demokratischen Partizipation auf Basis der Kategorie der Sichtbarkeit bzw. Unsichtbarkeit nachzudenken? Die von Michael Räber, Krystina Schaub und Martin Beckstein an der Universität Zürich organisierte Tagung „(In)Visibility: The aesthetic dimension of political participation“ widmete sich vom 30. Juni bis zum 02. Juli 2022 aus Perspektive unterschiedlicher Disziplinen dem ästhetisch-politischen Zusammenhang der „(Un)Sichtbarkeit“.

Castoriadis, Abolitionismus und das radikale Imaginäre heute

“Die Vorstellungskraft par excellence ist die Vorstellungskraft des musikalischen Komponisten. […] Plötzlich dringen Figuren nach Vorne, die nicht im Geringsten visuell sind. Sie sind im Wesentlichen auditiv und kinetisch – denn da ist auch der Rhythmus. […] Es ist ein Nach-Vorne-Dringen, […] das etwas von der Vergangenheit behält [und das] nichtsdestoweniger […] kreativ ist.”

Cornelius Castoriadis, World in Fragments, S. 182-3.

“Die Vorstellungskraft ist Exzess: Sie ist das, was das Gefängnis nie einsperren konnte, das was immer über das Gefängnis hinaus weisen wird.”

– Jackie Wang, Carceral Capitalism, S. 316.

Cornelius Castoriadis zeichnet sich innerhalb der radikal-demokratischen Tradition besonders dadurch aus, dass er die kreative Macht der Vorstellungskraft hervorgehoben hat. Anlässlich des 100. Jahrestages seiner Geburt richte ich meinen Blick auf sein Werk vor dem Hintergrund von zwei unterschiedlichen, aber miteinander verbundenen Phänomenen. Das erste besteht in der Omnipräsenz der digitalen Welt und digitalen Plattformen, die heute für demokratische Gesellschaften, demokratische Politik und mit ihnen für das, was Castoriadis das „gesellschaftlich-historisches Sein“ des radikalen Imaginären genannt hat (Castoriadis 1975, S. 369), formgebend sind. Das zweite Phänomen ist die andauernde Bewegung für eine radikale Transformation der Beziehung zwischen Bürger:innen und den Institutionen des Rechts, die in den Vereinigten Staaten besonders durch die Arbeit von Schwarzen Feministinnen und Verteidiger:innen des Abolitionismus, d. h. der Abschaffung von Gefängnis und Polizei, ins Zentrum der öffentlichen Debatte gerückt worden ist. Was meines Erachtens beide Phänomene miteinander vermittelt, ist die Tatsache, dass Technologie eine Art von Demokratisierung politischer Bewegungen ermöglicht, die es wiederum radikalen Aktivist:innen, deren Stimmen bisher marginalisiert oder zum Verstummen gebracht worden waren, erlaubt hat, in den Mittelpunkt zeitgenössischer Bewegungen vorzudringen. Diese Demokratisierung hat jenen Stimmen, die den Mut zum Ausdruck bringen, radikal neue Formen der sozialen Organisation zu entwerfen, erlaubt, in der Öffentlichkeit Raum einzunehmen. So wie die Vorstellungskraft für Castoriadis einen zentralen Stellenwert einnahm, so trifft dies genauso auf das Projekt des Abolitionismus zu. Doch in der digitalen Welt, in der Bedeutungen auf neue Art und Weise reproduzierbar geworden sind, hat das visuelle Element eine besonders herausgehobene Bedeutung eingenommen: Dies gibt Anlass, zu fragen, wie eine Schöpfung ex nihilo, in Castoriadis’ Sinn, ‚aussehen‘ könnte, die in diesem Kontext in Erscheinung treten kann, ohne auf ihr bloß visuelles Element reduzierbar zu sein. Wie können zeitgenössische Abolitionist:innen „neue Figuren des Denkbaren“ (Castoriadis 2007) eröffnen? Oder anders gesagt, wie sieht das radikale Imaginäre heute aus?

(mehr …)Online-Vortragsreihe: Szenen der Kritik

Die Kulturwissenschaftliche Fakultät der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) lädt zu einer Vortragsreihe „Szenen der Kritik. Zwischen postkolonialer, medienästhetischer und politischer Philosophie“ ein. Die Reihe findet online statt. Vortragstitel, Abstracts und Zugangsdaten gibts hier.

CfP: (In)visibility: The aesthetic dimension of political participation (Zürich)

An der Universität Zürich findet vom 30. Juni bis 2. Juli 2022 eine Konferenz zum Thema „(In)visibility: The aesthetic dimension of political participation“ statt. Für Vorträge eingeladen sind u.a. David Owen & Jonathan Havercroft (Southampton), Davide Panagia (UCLA), Emmanuel Alloa (Fribourg), Cecilia Sjöholm (Stockholm), Danielle Peterbridge (UCD) und Josef Früchtl (Amsterdam). Bis zum 13. März können außerdem noch weitere Themenvorschlägen bei Michael Räber michael.raeber@philos.uzh.ch) eingereicht werden. Den ausführlichen Call mit weiteren Infos findet ihr hier.

CfP MANCEPT-Workshops 2018

Von der Rechtfertigung politischer Herrschaft über den Umgang mit dem Klimawandel oder mit Migration bis hin zu Markt und Moral, von ‚Nudging‘ über Theorien öffentlicher Vernunft bis zum Verhältnis von Liberalismus und Religion oder Wahrheit und Wissen reichen die Themen, die vom 10. bis zum 12. September 2018 bei den diesjährigen MANCEPT-Workshops in Manchester diskutiert werden. Einen Überblick über alle Panels gibt es online. Nach dem Klick weisen wir auf zwei Ausschreibungen zu Demokratie und Ästhetik sowie zu Unabhängigkeit, Selbstbestimmung und Sezession gesondert hin.

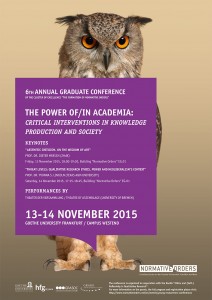

Konferenz: Macht (in) der Wissenschaft (Frankfurt)

Die diesjährige Nachwuchskonferenz des Frankfurter Exzellenzclusters „Normative Orders“ steht vor der Tür. Thema in diesem Jahr ist: Macht (in) der Wissenschaft. Kritische Interventionen in Wissensproduktion und Gesellschaft. Das Programm sieht unter anderem eine Performance und Keynotes von Dieter Mersch (Aesthetic Criticism) und Yvonna S. Lincoln (Threat Levels: Qualitative Research Ethics, Power and Neoliberalism’s Context) vor. Auch sonst wird viel Interessantes für Politische Theoretiker geboten, z.B. Panel zu kritischer Theorie, zu Subjektivität und Widerstand oder zu Repräsentativität und Kritik. Auf der Webseite oder im Flyer erfahrt ihr mehr, eine kostenfreie Anmeldung sollte bis zum 11. November an graduateconference@

Die diesjährige Nachwuchskonferenz des Frankfurter Exzellenzclusters „Normative Orders“ steht vor der Tür. Thema in diesem Jahr ist: Macht (in) der Wissenschaft. Kritische Interventionen in Wissensproduktion und Gesellschaft. Das Programm sieht unter anderem eine Performance und Keynotes von Dieter Mersch (Aesthetic Criticism) und Yvonna S. Lincoln (Threat Levels: Qualitative Research Ethics, Power and Neoliberalism’s Context) vor. Auch sonst wird viel Interessantes für Politische Theoretiker geboten, z.B. Panel zu kritischer Theorie, zu Subjektivität und Widerstand oder zu Repräsentativität und Kritik. Auf der Webseite oder im Flyer erfahrt ihr mehr, eine kostenfreie Anmeldung sollte bis zum 11. November an graduateconference@

CfP: Global Cultures of Contestation (Amsterdam)

Am 15. und 16. Oktober findet in Amsterdam eine internationale Konferenz zu „Global Cultures of Contestation“ statt. In vier Tracks wird nach der kulturellen Dimension der globalen Protestbewegung der letzten Jahre gefragt, konkret nach der Mobilität, der Nachhaltigkeit, der Ästhetik und den Plattformen der Bewegungen. Wer an der Konferenz teilnehmen will, kann sich mit kurzem Abstract und Bio bis zum 01. Juni 2015 bewerben. Alle Infos finden sich hier auf der Webseite des „Amsterdam Institute for Globalisation Studies“

Neueste Kommentare